「用の美」 「用の美」

作り手を目指して

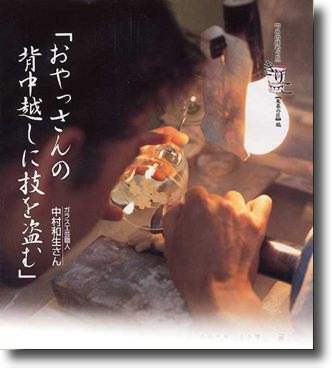

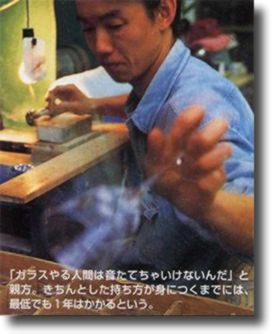

中村和生さん、29歳。五年前に江戸切子の工房「根本硝子工芸」に弟子入りし、今年、念願の日本伝統工芸新作展に初入選を果たした。江戸切子は江戸時代末期発祥の、伝統工芸品。 透明硝子に赤や藍の色ガラスを被せてカットを施したもので、高度なカット技術が生み出す緻密な模様が特徴といえる。 中村さんがこの世界に飛び込んだきっかけは、一つの茶道具との出会いだった。「衝撃的でした。本当に凄かった。その茶碗が掌の中にあることで、

茶室全体の空気が変わってしまう。 ここまで計算されてつくられた器があるのか」 と、当時は大阪の料亭で見習をしていたが、その衝撃に駆り立てられるように、

使う側から作る側へと転進した。 ガラス工芸を選んだのは、そこにはまだ自分 の可能性が残されているのでわないかと思ったからだという。「いろん陶磁器を

見て歩く中で、圧倒されるような作品にたくさん出会いました。その度に「一生かか ってもかなわない」と打ちのめされる思いがしました。でもガラスは逆に、まだ僕に

でもできることがあるのでわはないかという、希望を感じさせてくれたんです」 |

|

明けても暮れても 明けても暮れても

下働き不安と焦りの

二年間を超えて。

それから二年間は京都修行をしていたが、やる以上は本場で最高水準の技術を取得しようと上京。 親方の作品とその技巧に魅せられて根本硝子工芸にでしいりしたものの、現実は予想以上に巌しかった。 今でこそ

磨きや小さな模様の削りをさせてもらえる

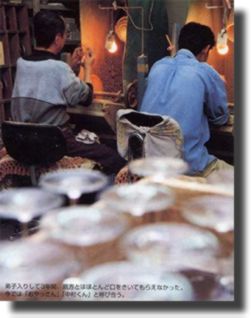

ようになったが、最初の二年間、中村さんの仕事は完成した後の水洗いばかり。

「こんなことばっかりしててどうなるんだろう。早く削りたい、自分の作品を作りたい」

|

そんな不安と焦りでいっぱいだったという。 作品つくりには工房の機械が必要なため, 休みの日に作ることもままならない。 思いはひたすらスケッチブックに

描きためられるデザイン画に 凝縮されていった。 そして四年目。 初めて作品ずくりを許された。 独力で作ってみてようやく、それまでやってきたことの意味がわっかたという。 手取り足取り教えてもらったことはない。しかし、親方が削った模様を磨き上げる作業を通して、親方の体の動き、力加減、そして微妙なクセまでもがに染みついていた。「いつのまにか,体が色んな事を

覚えてくれていた。だから,それまで手掛けた事もない大きな作品を見よう見まねで作っても,できてしまう。 あの辛かった下済み期間はこのためのものだったんだと、その時ようやく分かったんです」下積みの修行に耐えられず、ほとんどの若者が3年ともたずに辞めていくなか、それを乗り越えた極少数の職人たちによって、日本の伝統が継承されていくのである。 そんな不安と焦りでいっぱいだったという。 作品つくりには工房の機械が必要なため, 休みの日に作ることもままならない。 思いはひたすらスケッチブックに

描きためられるデザイン画に 凝縮されていった。 そして四年目。 初めて作品ずくりを許された。 独力で作ってみてようやく、それまでやってきたことの意味がわっかたという。 手取り足取り教えてもらったことはない。しかし、親方が削った模様を磨き上げる作業を通して、親方の体の動き、力加減、そして微妙なクセまでもがに染みついていた。「いつのまにか,体が色んな事を

覚えてくれていた。だから,それまで手掛けた事もない大きな作品を見よう見まねで作っても,できてしまう。 あの辛かった下済み期間はこのためのものだったんだと、その時ようやく分かったんです」下積みの修行に耐えられず、ほとんどの若者が3年ともたずに辞めていくなか、それを乗り越えた極少数の職人たちによって、日本の伝統が継承されていくのである。

|

|

伝統工芸の継承者として,

今,中村さんは「とんでもない世界に足を踏み入れてしまった」と感じているという。「これまでは伝統工芸展という目標に向かってがむしゃらに突ぱっしてきた走ってきました。でも一度入選してしまった以上、次はこれよりもいいものを作らないといけない。そのためには,今まで積み上げてきたものを再び否定して,一から始めないといけないのではないかという気がしているんです」 作品作りは創造と破壊の繰り返し。頭では理解していたが、いざ現実の問題としてそれを目の前に突きつけられると、その終わることのない道筋に気が遠くんるのだ、と。いずれは学生時代をすごした京都に戻って独立したいと言う中村さん。まだ誰も到達していない高みを目指して、今日も鍛錬に励んでいる。

|

大阪から取材でお越し頂いた 福田さん

どうもありがとう!

この本は私の下積み時代の

大切な思い出にしたいと思います

|